食べる喜びに寄り添う

大人も子供も「口から食べる」ことは生命維持に欠かせない栄養補給である以上に、食べる楽しみや満足感、食べることを通して行われるコミュニケーションなど、日常生活の質を向上させる重要な意味があります。当センターでは、自立栄養摂取が困難な方に対し、口腔の機能を獲得し、さらには口腔を中心とした生活の質を高めていくために支援を行っています。

お子さんに対しては、「うまく噛めない」、「丸呑みしている」など食べ方の改善を促したり、経管栄養や胃瘻などのある方が安全に食べられるように支援していきます。好き嫌いが多く食事が進まないお子さん、食事のレパートリーが増えないお子さんへの対応も行っています。

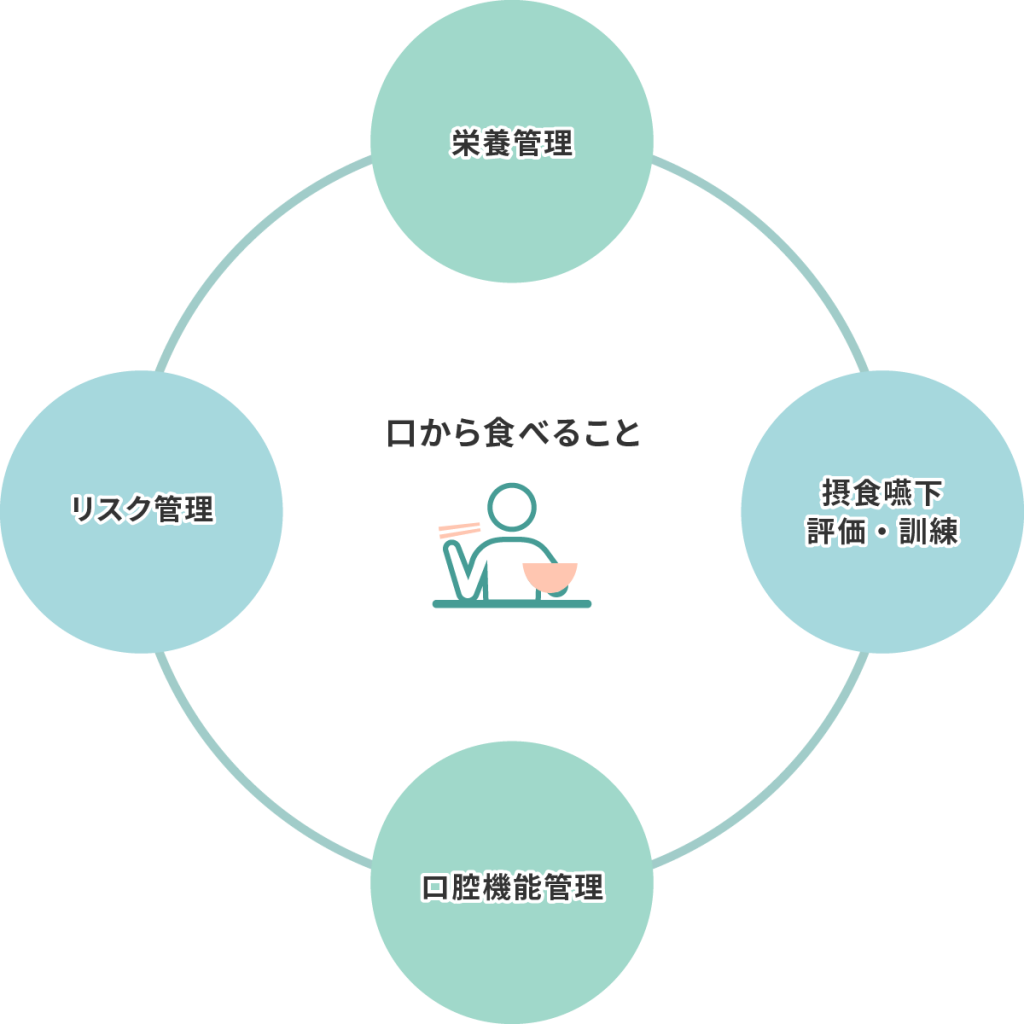

入院患者さんに対しては、すべての患者さんに「どのようにしたら安全に食べられるのか」という視点で医師、看護師、リハビリスタッフ、管理栄養士、歯科衛生士など多職種チームで身体・認知機能、栄養状態、嚥下評価を行います。摂食嚥下障害による誤嚥性肺炎・窒息・低栄養・脱水のリスク管理を行い、安全に配慮した摂食嚥下リハビリテーションを実施しています。

入院での取り組み

栄養管理~NSTによる栄養カンファレンス~

栄養サポートチーム(NST)では定期的に栄養カンファレンスを実施し、リハによる活動量に見合った食事量の調整、栄養補助食品の付加、食形態の検討などを行っています。

口腔機能管理~口腔ケアラウンド~

「口から食べる」ためには口腔機能管理が必要です。歯科衛生士と定期的に口腔ケアラウンドを実施しています。

必要時、歯科受診へ移行します。口腔内の衛生管理、機能訓練を行い看護師、リハビリスタッフと情報共有をしています。

摂食嚥下評価・訓練

医師、リハビリスタッフと嚥下造影検査や嚥下スクリーニング検査を行い、食事の再開を検討します。

また、自力摂取ができるようにリハビリスタッフと姿勢調整や食具の選定を行い、摂食嚥下リハビリテーションを実践しています。

リスク管理

日本摂食嚥下リハビリテーション学会「嚥下調整食分類2021」に準じた嚥下調整食や水分のとろみ調整を、患者さんの嚥下状態に応じて提供しております。

その他、食事姿勢や食事介助方法の統一などリスク管理を実施しています。

お子さんへの取り組み

食事の発達を一緒に支えていきます

こんなお子さんの支援をしています。

- 食事量はとれているが、「うまく噛めない」や「丸呑みしている」など食べ方に不安のあるお子さん

- 経管栄養や胃瘻など口から食べる経験の少ないお子さん

安心、安全に食べられるように支援していきます - 好き嫌いが多く食事が進まないお子さん

食べる量が増なかったり、食べられる食材が増えないお子さん

こんな支援をしています

こども発達支援センターでは

給食の時間に、PT・OT・ST・看護師・保育士で、お子さんの食事を評価していきます。

その上で、食べ方や介助の方法、姿勢、食具などの提案をしながら一緒に支えていきます。

外来では

言語聴覚士を中心に食事の評価を行います。

お子さんの発達に添った食べ方、介助の仕方、食形態などのアドバイスをします。姿勢や食具などは、必要に応じて関係職種と連携して進めていきます。