自立訓練(機能訓練)について

障害のある方が自立した生活を送ることができるよう訓練・支援を行うサービスです。

このサービスでは、身体障害の方または難病を患っている方などに対し、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所または障害のある方の居宅において、理学療法、作業療法その他の必要なリハビリテーション、生活等に関する相談および助言などの支援を行うサービスです。

駒生園は、このうち「障害者支援施設でのサービス」を提供しています。身体機能やコミュニケーション力などの維持・向上を目的としたリハビリテーション、就業の一助となる訓練、その他の訓練を一定期間行い、障害者の地域生活への移行を支援しています。

特色

栃木県内唯一の自立訓練(機能訓練)施設です。国の設置基準を上回る職種・人員を配置し、手厚いサービスを提供しています。

利用について

| 利用対象者 | 18歳から65歳未満。病院等を退院し、かつ社会参加に意欲があり、地域生活への移行等を図るために、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などを目的とした訓練(機能訓練)が必要な方 |

|---|---|

| 定員 | 20名 |

| 利用期間 | 原則1年以内 |

| 利用方法 | センターに入所して自立訓練(機能訓練)を受ける方法と自宅から通所して訓練(機能訓練)を受ける方法の2つがありますが、殆どの方が入所しています。 |

活動紹介

理学療法

当センターでの訓練はグループ訓練や自主訓練が中心ですが、自立訓練(機能訓練)では理学療法士(PT)による個別訓練(リハビリ)も提供しています。

利用者さんの関節の可動域を保ち・広げ、歩行の確保や筋力の強化を図る上で、とても重要なサービスと考えています。

自主トレーニング

支援員の指導と見守りのもと、理学療法士が利用者さんひとり一人を見て作ったプログラムに従い、関節の可動域拡大や筋力強化等のための訓練を行います。

写真では、手前の利用者が立ち上がりの訓練を、左手の利用者は平行棒につかまっての歩行訓練を行っています。また、奥の利用者はバイクを漕いで、心肺や筋力の強化を図っており、それらを支援員が見守りつつアドバイスを行っています。

朝のリハビリ体操

利用者さんは、毎朝9時から、職員の見守りのもと、ディルームで関節や筋肉をほぐすリハビリテーション体操を行っています。

写真は、腕を上げ身体を反らして全身を伸ばしているところです。

駒生園では、今日の訓練(リハビリ)開始を告げ、利用者さんの意欲を刺激する重要な活動と位置づけています。職員も一緒に体操を行っており、身体をほぐした後は全員での歩行訓練に移ります。

ハビリテーション体操の後、毎朝9時20分から利用者全員で歩行訓練を行っています。歩ける利用者はガッツリ歩き、立てる方は一歩一歩歩み、車いすの方も一所懸命漕ぎ、それぞれに応じた機能の向上を目指します。

創作活動

毎週火曜日、外部から先生に来てもらって藤網み(写真は先生と利用者が作成途中の籠)に挑戦しています。根気と手先の細かい動きが必要な訓練ですが、出来上がっていく過程が意欲を刺激し、完成が達成感をもたらします。性別を問わず嵌まる利用者が多く、できた作品を嬉しそうに自宅へ持ち帰る姿が見られます。

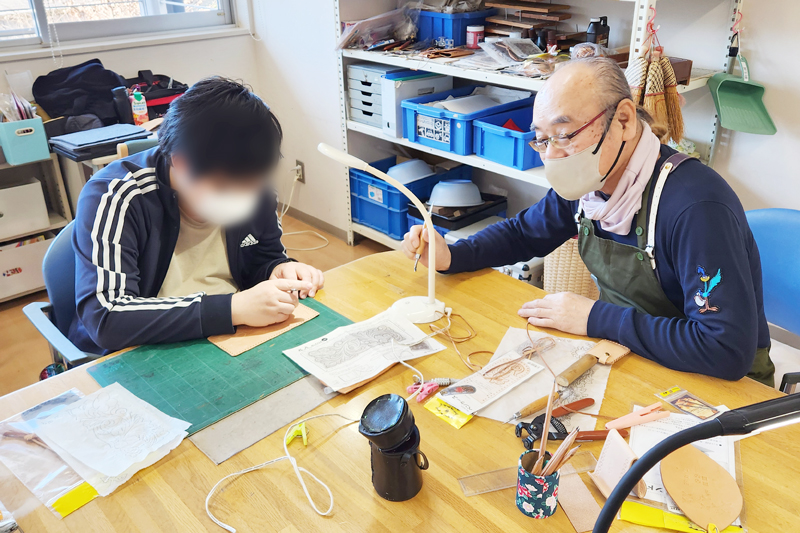

革細工も、毎週火曜日に外部から先生に来てもらってています。眼鏡ケースやペンケースなど色々な物を作ります。刻印棒を木槌で叩いて革に模様を付けて行きますが、微妙な力加減を必要とし、手の動きをコントロールする訓練になります。利用者さんの真剣に取り組む姿には毎回圧倒されます。写真は、先生に指導を受けながら細かな加工に取り組む利用者さんです。

火曜日以外は、職員と一緒に、ネット刺しのテッシュケースやドリンクホルダー、クロスステッチのクッションなど、様々なものを作っています。

*片麻痺の方も参加いただけます。

PC訓練

PCに係る専門資格を有する職員が付いて、利用者さんがPCの操作を行います。

訓練の内容は幅広く、ゲームで手先等の動きを円滑にする目的のものから、記憶力の刺激を目的とするもの、知識を深めるもの、就業を支援するパンチングの練習、実務的な事務ソフトの操作まで、利用者の状態や目標に合わせたものをを提供しています。

書道

月1回ですが、機能訓練だけでなく生活訓練の方も一緒に書道に取り組んでいます。

背筋を正し、筆を真っ直ぐに立てて、お手本通りに書くことは、気持ちをシャキッとさせるだけでなく、上腕の筋肉や集中力の強化、記憶力や観察力の向上などにも有効と考えています。

写真は、令和7年のお正月の書き初め作品を駒生園の廊下に展示したところで、先生を囲んでの記念撮影です。

言語療法

言語療法士は、主に失語症などで発語やコミュニケーションに課題を有する利用者さんを対象に、絵カードやプリント等を活用して、少しでも意思疎通能力が向上するよう訓練を行います。

また、会話の中で、言語以外のコミュニケーション手段や伝えたい単語の周辺情報を伝えることで伝えた単語を想起させる方法なども身につけられるようにします。

他に嚥下に課題のある利用者さんの食形態を観察し、安全に食べられるようになるための自主訓練をアドバイスしたりもします。

心理面談

駒生園には、発語に主たる課題がある方から障害が重複している方、病気になった自分を受け止めてられていない方、これからの自分あるいは将来に不安を感じる方など、様々な利用者がいます。

公認心理師(臨床心理士)は、心理士の知識や視点・技能を活かしながら、利用者さんの話を傾聴し、あるいは友達のようにおしゃべりをして、また、相談に乗るなどします。そして、このような面談を定期的に行うことを通して、利用者さんが現状を理解し、前向きに歩んでいけるようお手伝いします。

グループ活動

外部から活動の専門家を招いて、身体を動かすゲームを行います。リハビリテーションの一環であり、利用者は作戦を考え・狙いを定め・身体を動かすことで、体力や認知力の維持・向上などを目指します。ゲームは、勝敗が偶然に左右される要素を組み込み、誰もが楽しめるよう工夫しています。

グループ活動は多様で、退所後に在宅で安心安全に暮らすための学習会、退所後の生活に係る体験談発表会、専門職による課題克服に向けた演習などを行っています。

このような活動を通し、利用者が少しでも早く地域(居宅)での生活ができるよう、また、そこで安心安全に暮らせるよう支援しています。

住宅訪問

利用者さんが退所し自宅で暮らす場合、希望により理学療法士や作業療法士、支援員などが、利用者さんのご自宅を訪問します。

そして、自宅生活を送る上での障害となる廊下やお風呂、トイレの段差など、家内外のバリアーを確認します。

その上で、本人やご家族、在宅生活を支える相談員さん、さらには支援事業者さんなどと意見を交わしながら、確認されたバリアーを解消する改修や介護器具の設置、あるいは本人の動き方などについて、アドバイスをしています。