親子通園

親子通園では、ひとりひとりのお子さんの発達状況に応じた目標を設定し、保育や個別療育でのお友達や職員との関わりを通して、全体的な発達を促すことを目的にしています。

また、お子さんの発達を促すためには、保護者のみなさんがお子さんの発達状況や特徴を理解し適切に関わることが望ましいと考えており、親子で活動に参加し職員と一緒に療育に取り組んでいただき、お子さんの育ちを見守っていただきます。

保育士の役割

お子さんが「たのしい」「またやりたい」と感じる遊びを保育士が考え、クラス作りをしています。遊びや生活の中でじっくりお子さんとかかわりながら「出来た」の気持ちを大切にご家族と育てていきます。

園児の一日

正面がこども発達支援センター、右奥が病院です。

看護師による体温や脈拍の測定(体調管理の一つ)を習慣化します。

測定中は静かにすることを習慣づけすることで、子ども自らが気持ちや感情をコントロールできるようにして行きます。

保育では、集団行動の基礎を身に付けさせ、呼名により自分やお友だちを意識する事を促します。また、着席行動や注目・模倣を促します。

その他にも、シール貼り・ペンで描く・絵の具や粘土に触れる・紙を丸めるなどの制作や遊びを通して、様々な素材に触れたり動作を学んだりします。

また、歌いながら、身体を触ったり、傾けたりして、様々な「からだ遊び」をし、ご家族にも家でできるスキンシップ遊びとして覚えてもらっています。その他にも、バラエティにとんだ活動を取り入れています。

福祉型の保育室は衝撃吸収タイプの床になっています。医療型の保育室は衝撃吸収タイプの床の上にウレタンマットを敷いています。

元気に身体を動かし、手を使って遊ぶことで体力をつけ、運動機能の発達を促します。

夏以外は、同じ敷地内にある森の遊歩道を通って池の縁の東屋などへお散歩に行き、例えば、東屋ではシャボン玉遊びなどをします。

手を繋いで歩くことは危険回避になり、人に合わせて歩くことはお子さんのコントロール力を高めます。お子さんが愚図っても、「あと10歩頑張ろう」とか「○○まで歩こう」などの近い目標を示し、できたら褒め、これを繰り返して、歩ける距離を伸ばします。

夏には、水遊びをします。

併設する病院の小児科医・整形外科医が定期的に診察します。

言語聴覚士と連携し、食事形態のステップアップや「食べさせ方~自分で食べる」ための練習をし、着席して自分で食具を使って食べる事を目指します。

また、お子さんに合わせた食事形態で提供しています。(きざみ食、ペースト食など)

食物アレルギーの対応については、ご相談ください。

作業療法では、体の動き・手の使い方・コミュニケーション・日常生活の動作など、幅広くお子さんの発達段階に合わせた支援を行っています。環境調整や道具の使い方についても、適宜相談に応じています。

理学療法では、寝返り・お座り・立つなどの運動発達を促します。必要に応じて、下肢装具・車椅子などの作製検討やフィッティングの確認なども行います。

言語聴覚療法では、「ことば」「発音」「食事」にアプローチします。ことばの遅れのあるお子さんに、ことばやコミュニケーションに関心をもってもらうように促しながら、「ことばの獲得」を目指します。

通園時期の前半と後半に発達検査を行い、お子さんの発達状況について確認します。そして、その中で見えたお子さんの成長、強みや課題等をご家族と共有し、どのようにお子さんを理解し、関わっていくとよいかを一緒に考えていきます。一見理解できないような行動も、お子さんなりの表現であり、必ず意味があります。日頃迷いがちな部分など、ぜひご相談下さい。

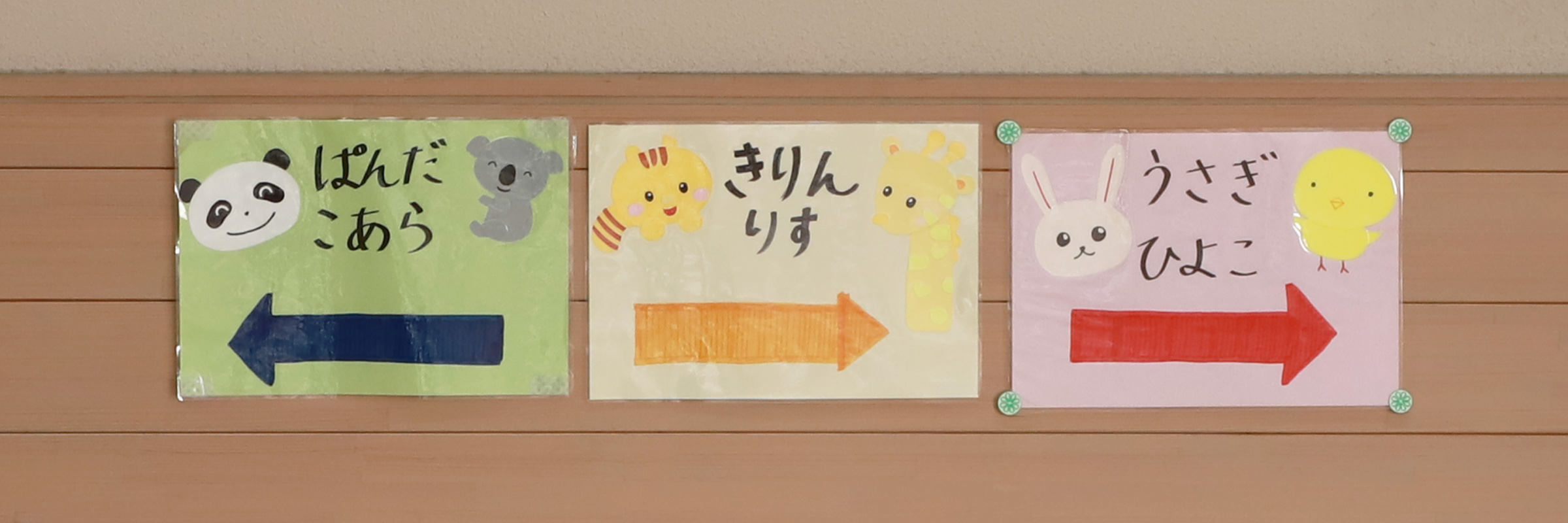

クラス紹介

| 対象年齢 | 就学前 |

|---|---|

| 通園日数 | 週3日または週2日 |

| 開園時間 | 10:00~14:00 |

| 送迎 | ありません |

| 利用料 | 電話等でご確認ください。満3歳になって初めての4月1日以降の3年間は、幼児教育・保育無償化制度により無料となります。 |

| 卒園後進路 | 母子分離の療育施設や保育所、幼稚園、認定こども園等 |

福祉クラス

| 対象児 | ことばの遅れ、自閉スペクトラム症等の神経発達症(発達障害)やその疑いのあるお子さん |

|---|---|

| 定員 | 20名 |

医療クラス

| 対象児 | 運動発達の遅れ、人工呼吸器等の医療的ケアが必要なお子さん |

|---|---|

| 定員 | 20名 |